|

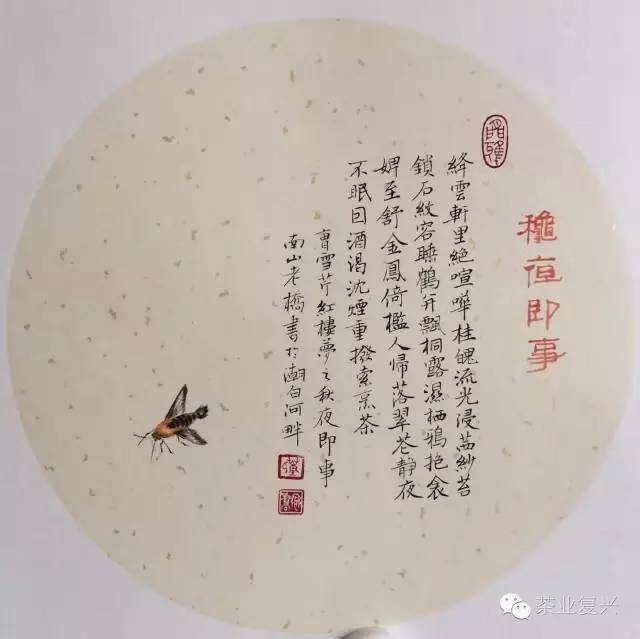

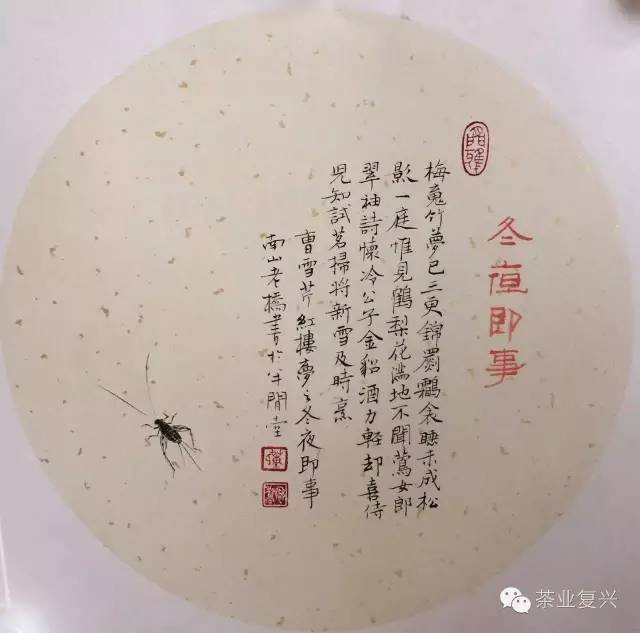

去年下半年闲居在家,没事就去好友刘灿辉那里蹭茶蹭饭。忽一日,见他桌子上多了一幅字,小楷录的张岱名篇《湖心亭看雪》,颇有清贵之气。说是一个同学写的,跟我应该能交上朋友。当时听听则过,也没太在意。没几日,又见到一幅扇面:半缀瓜棚叶铺篱。青绿的简笔藤蔓,配上四朵玫红色的花,旁边三只小蜜蜂将停未停,看上去清新、舒畅。绿色不好用,重了会显得死、浊,轻了又会飘。董老在很多画作中都使用过,给我印象最深的却是这幅,一派天真。 见面是在董老的工作室,进门一盆简单的工笔花草,挂在墙上非常安静。右边长廊上则是各式花鸟虫草,这是他最擅长的题材。后来他送过我一只蝉,蝉足上的绒毛纤毫可见,薄薄的蝉翼层层叠叠,似乎要从纸面透出来。我平素不留东西,过手把玩一下就送给喜欢的朋友。年初离京南下,随身只有一箱衣物一床书,董老的两幅字却是带上了。

董老自号半闲堂主、南山居士,乍一看不像山西人,倒像是在北京胡同里长大的。叼着烟斗,有公子哥做派,有文人傲骨,看人眼睛都有点往上挑的意味--你是谁啊。我是个慢热的性子,那天也就简单打了声招呼,送了他一本我编的书,许倬云先生的《说中国》。只记得喝的是冰岛,期间董老说接了一个活儿,应某部门邀请作一幅画。我插了一句:这活儿不适合你,场面太大,也没什么趣味。做自己不擅长的事,有点浪费时间。不知这话他当时有没有听进去,几个月后我们吃饭聊天,果然停了--太别扭。 那阵子我已经开始处理手头藏书,决定送给一个筹备开茶馆的朋友。但是有一批碑帖,如王福庵先生临写的说文部目、日本二玄社编的《清人篆书三种》及《汉碑大观》等,送给她总觉浪费--普通茶客不会看,它们应该有更好的归宿。于是,就托灿辉转给董老。不久后收到回礼,小楷的东坡《赤壁赋》,依然是风流蕴藉,比张岱那幅多了些沉稳。 佛教有一个修行法门叫"修止",就是长时间专注在一个目标上不偏离,慢慢的心会变得很安静。人如其字。看董老的小楷,就能感受到这种安静--这是个修止高手。除了这种安静沉稳,他身上还有一股与生俱来天真洒脱的气质,可以称之为"真趣"。这种人通常都不好交际,有限的几个好朋友慢慢玩;对自己所处的位置、想要什么也比较清楚,所以不会被过多的欲望和妄念所干扰,能长期坚持做自己喜欢的事情。 字画之外,董老喜欢看书、喝茶,几十年买书、藏书乐在其中。这方面我们气味相投,都喜欢王维、陶渊明、张岱。碑帖之外,我送过他《沈从文的后半生》《艺术的逃难:丰子恺传》以及《南画十六观》等,都是我读过觉得不错,而且认为与他能有共鸣的书。果然,每一本他都认真看了,下次见面还会交流很具体的感受。 前面提到过"真趣"。董老身上这种"真",在为人上的表现是不作伪,不喜欢的人不浪费时间,对趣味相投的人则非常用心。送给朋友的礼物,诸如字画、扇面、春联,通常都是针对这个人的特质和当时的时令,精心准备的。在作品上呈现出的,则是一种天真烂漫的气质--工笔画最普遍的要求也是"真",杜牧所谓的"尽态极妍";董老画笔下的花鸟虫草,更多了一分好玩的东西,作品背后常常能感觉到有一双充满兴味的眼睛在闪烁。其文字同样如此,简单、干净,就像一个老朋友,带着你到处走走看看,也不多说什么。这本《观自在》里,有篇《昆虫记》我挺喜欢。读着读着,就会想起帕慕克笔下的伊斯坦布尔,孟元老书中的汴梁或张岱梦里的西湖:这样的董联桥,就应该画出这样的蝉、这样的蝈蝈和螳螂。 他分明是在纸上,试图重现一段不可再来的旧日时光。

文:冯俊文,资深出版人 图:董联桥 |

高级茶圈老司机喝茶必备败家指南

高级茶圈老司机喝茶必备败家指南 关注茶业的现状与茶业的未来--中国茶叶流通协会会长王青对话

关注茶业的现状与茶业的未来--中国茶叶流通协会会长王青对话 水平小香茶--刘中华

水平小香茶--刘中华 梁实秋: 我喝茶, 但在味道上, 不要问价格 "

梁实秋: 我喝茶, 但在味道上, 不要问价格 " 大潮台: 山茶 (二)

大潮台: 山茶 (二) 苏轼写茶的诗词,苏东坡和茶的那些事儿

苏轼写茶的诗词,苏东坡和茶的那些事儿